子どものためだから、今は離婚したくない…。そんな思いを抱いていませんか?

夫婦関係に問題を抱えながらも、子どもの成長や心の健康を考えると、離婚を踏みとどまっている方は少なくありません。この悩みは、20年以上夫婦カウンセリングに携わってきた私のもとにも、日々多くの相談が寄せられる重要なテーマです。

子どもの存在は確かに大切ですが、「子どものため」という言葉の影に隠れて、本当の問題から目を背けてしまうことはないでしょうか?また、親が不幸な状態で我慢することが、本当に子どもの幸せにつながるのでしょうか?

この記事では、「子どものために離婚したくない」と考える方に向けて、子どもの幸せと親の幸せ、両方を実現するための具体的な方法をお伝えします。1万組以上の夫婦の関係修復をサポートしてきた経験から、一方的な我慢ではなく、真の意味で「子どものため」になる選択とは何かを一緒に考えていきましょう。

- 「子どものため」という理由の本当の意味と子どもへの影響

- 子どもの幸せと親の幸せを両立させる考え方

- 一人でもできる夫婦関係改善の具体的なステップ

- どうしても修復が難しい場合の子どもへの配慮

- 夫婦問題を解決し、子どもも大人も幸せになる方法

1.子どものために離婚しない選択は正しいのか?

子どもがいる家庭で離婚を考えるとき、多くの親が「子どものため」という言葉に縛られます。しかし、この選択が本当に子どものためになるのかを客観的に考える必要があります。

1-1.「子どものため」という理由の本当の意味

「子どものため」という言葉には、様々な意味が込められています。子どもに両親揃った家庭環境を提供したい、経済的な安定を守りたい、離婚によるトラウマから守りたいなど、親としての愛情が根底にあることは間違いありません。

しかし時に、この言葉は自分自身の決断から逃れるための理由にもなり得ます。「子どものため」と言いながら、実は「離婚後の経済的不安から逃れるため」「世間体を気にしているため」「一人で子育てする自信がないため」という本音が隠れていることもあります。

私のカウンセリングでも、「子どものため」と言いながら苦しんでいた方が、自分の本当の気持ちと向き合ったとき、より建設的な解決策を見いだせるようになったケースが数多くあります。「子どものため」という理由を振りかざす前に、自分自身の本当の気持ちに正直になることが大切です。

1-2.離婚と子どもの心理的影響との関係

子どもへの影響を考えるとき、多くの親が「離婚した家庭の子どもは傷つく」と考えがちです。

確かに法務省の調査によれば、親の離婚を経験した子どもたちは生活環境の変化、経済的困難、精神的ストレスなどを感じています。しかし重要なのは、子どもが傷つくのは離婚そのものよりも、その過程での親の対立や緊張関係であることが多いという点です。

子どもにとって最も有害なのは、激しい口論や暴力を伴う家庭内の緊張状態です。子どもは大人が思う以上に家庭の雰囲気を敏感に感じ取り、表面化しない不安やストレスを抱えています。

また、親が自分のために離婚を我慢していると感じると、子どもは自分が親の不幸の原因だという罪悪感を持つこともあります。このような心理的な影響は、時に「平和な離婚家庭」よりも「不和のある結婚家庭」の方が大きい場合もあるのです。

1-3.家庭内不和が続く状態と離婚のどちらが子どもに良いのか

「離婚」か「不和のある結婚生活の継続」かという二択で考えると答えは出にくいものです。どちらの選択も子どもに何らかの影響を与えるからです。

両者の違いを理解するために、子どもに与える影響を比較してみましょう。

| 不和が続く家庭環境の影響 | 離婚後の環境の影響 |

|---|---|

| ・親の口論や緊張関係を日常的に体験 ・緊張状態が続くことでの慢性的ストレス ・親の葛藤に巻き込まれる心理的負担 ・不健全な関係性のモデルを学習 ・自分が原因だという罪悪感 |

・生活環境の変化によるストレス ・経済状況の変化による不安 ・別居する親との関係の変化 ・新しい家族関係への適応 ・学校や友人関係の変化(引越しの場合) |

| ※最も有害なのは、激しい口論や暴力を伴う家庭内の緊張状態 | ※子どもの適応を助けるのは、両親が協力して子育てを続けること |

しかし、本当に考えるべきなのはこの二択ではありません。最も子どものためになるのは、親が自分自身の幸せも大切にしながら、健全な関係を築くことです。それは離婚せずに関係修復する道かもしれませんし、あるいは穏やかに別れる道かもしれません。

厚生労働省の統計によれば、未成年の子どもがいる家庭の離婚は全体の約51.4%を占めています。これは決して特殊なことではなく、多くの親子が乗り越えてきた経験であることを示しています。

重要なのは、どちらの選択をするにしても、子どもを親同士の争いに巻き込まず、子どもが安心して両親を愛せる環境を作ることです。離婚しても協力して子育てする親もいれば、表面上は離婚せずとも険悪な関係を子どもにさらす家庭もあります。子どもの幸せにつながるのは、形式ではなく、その家庭の質なのです。

2.子どものためと親自身の幸せは両立できる

ここまで「子どものため」という理由と離婚の影響について見てきましたが、実は「子どものため」と「親の幸せ」は対立するものではありません。むしろ、親が自分の幸せも大切にすることが、結果的に子どもの幸せにつながることが多いのです。

2-1.子どもの幸せと親の幸せの関係性

私たちが親になると、つい子どもを最優先に考え、自分の幸せは二の次になりがちです。しかし実は、親が自分の幸福を犠牲にして我慢することは、子どもにとっても良い影響をもたらさないことが多いのです。

親が不満や怒り、悲しみを抱えたまま日々を過ごしていると、その感情は言葉や態度、家庭の雰囲気として子どもに伝わります。子どもは親の感情を敏感に察知し、それを自分のせいだと感じることもあります。

私のカウンセリングの現場では、「子どものために我慢してきた」という親の思いを知った子どもが、「自分のせいで親が不幸だった」と罪悪感を抱くケースをよく見かけます。

逆に、親自身が充実した人生を送り、前向きに生きる姿は子どもに大きな安心感と生きる力を与えます。親が自分の幸せも大切にする姿勢は、子どもにとって「自分の幸せを追求することは悪いことではない」という大切な人生のモデルとなるのです。

2-2.「自分のため」と「子どものため」の境界線を見直す

「子どものため」と「自分のため」を完全に切り離して考えるのではなく、両者の境界線を見直してみましょう。実は両者は密接に関連しており、良好な親子関係のためには両方のバランスが重要です。

例えば、不満を抱えながらも離婚を避けている場合、表面上は「子どものため」に見えても、実際には親のストレスが子どもに悪影響を与えていることがあります。また、「自分が幸せになるために離婚する」という選択も、結果的に子どもに安定した情緒と健全な親子関係をもたらすことがあります。

大切なのは、「子どものため」と「自分のため」を対立させるのではなく、両者が調和する解決策を探すことです。それは必ずしも離婚か継続かという二択ではなく、現在の関係性をどう改善していくかという視点から考えることが重要です。

2-3.健全な家庭環境を構築するための考え方

健全な家庭環境とは、単に離婚していないことではなく、家族全員が安心して自分らしく過ごせる場所です。そのような環境を作るには、次のような考え方が役立ちます。

まず、完璧を求めず、「十分に良い家庭」を目指しましょう。親同士の関係が時に冷え込んでも、子どもに対して安定した愛情を示し、安全な環境を提供できれば、子どもは健やかに成長できます。

次に、問題から目を背けず、向き合う勇気を持つことです。夫婦関係の問題は放置しても解決しません。むしろ悪化することが多いので、早めに対処することが大切です。

そして最も重要なのは、「子どもの前で争わない」というルールを守ることです。どんな選択をするにしても、子どもを親同士の対立に巻き込まないことが、子どもの心理的安全を守る鍵となります。

これらの考え方を基に、次章では具体的な夫婦関係改善のステップを見ていきましょう。夫婦関係の改善は、たとえパートナーの協力が得られなくても、一人から始めることが可能です。

3.夫婦関係を改善する具体的な5つのステップ

健全な家庭環境の構築には、夫婦関係の改善が欠かせません。ここからは、「子どものため」という言葉に縛られながらも前に進めない状況から抜け出し、具体的に夫婦関係を改善するための5つのステップを紹介します。重要なのは、これらのステップはパートナーの協力がなくても、あなた一人から始められるということです。

3-1.【Step1】自分の感情と向き合い整理する

夫婦関係の改善の第一歩は、まず自分自身の感情を整理することから始まります。「子どものため」という言葉の影に隠れがちな、自分の本当の気持ちと向き合いましょう。

怒り、悲しみ、失望、不安など、様々な感情があるはずです。それらを「悪い感情」と抑え込むのではなく、自分の中に存在する正当な感情として認めることが大切です。感情を認めることと、その感情のままに行動することは別です。

例えば、ノートに「今の私の感情」と題して、思いつくままに書き出してみると、混乱していた気持ちが整理されることがあります。自分の感情を客観視できるようになると、冷静な判断ができるようになり、次のステップに進む準備が整います。

3-2.【Step2】パートナーの言動の裏にある気持ちを理解する

関係改善の次のステップは、パートナーの言動の裏にある本当の気持ちを理解しようと努めることです。表面的な言葉や行動だけを見て判断すると、誤解が生じやすくなります。

例えば、パートナーが無愛想になったり仕事に逃げたりする行動の裏には、「自分はうまくやれていない」という不安や恥の感情が隠れていることがあります。または、過度に批判的な態度の裏には、「自分は大切にされていない」という寂しさが潜んでいるかもしれません。

私のカウンセリングでは、「夫は私に無関心」と訴えていた女性が、実は夫が「自分の価値を認めてもらえていない」と感じていたことを知り、関係が好転したケースがありました。相手の行動の「理由」ではなく「気持ち」に目を向けることで、新たな理解が生まれます。

3-3.【Step3】子どもを巻き込まない会話の始め方

夫婦の問題解決において最も重要なのは、子どもを巻き込まないことです。子どもの前での口論や批判は、子どもに大きな心理的負担をかけることになります。

建設的な会話を始めるには、まず適切なタイミングと場所を選びましょう。子どもが寝た後や、外出している時間を活用してください。そして会話を始める際は、非難や批判ではなく、自分の気持ちを「私は〜」という主語で伝えることが効果的です。

例えば、「あなたはいつも〜」ではなく、「私は〜すると寂しく感じる」という表現を使うと、相手の防衛反応を弱めることができます。話し合いの目的は「勝ち負け」ではなく「互いの理解」だということを忘れないでください。

3-4.【Step4】一人でもできる関係改善の小さな行動

パートナーの協力が得られなくても、あなた一人から始められる小さな行動がたくさんあります。これらの小さな変化が、関係全体を良い方向に動かすきっかけになることがあります。

一人でもできる具体的な行動として、次のようなものがあります。

- ポジティブな発言を意識的に増やす

- 感謝の気持ちを言葉にして伝える

- 自分自身のケアを大切にする

- 相手を否定せず受け入れる姿勢を示す

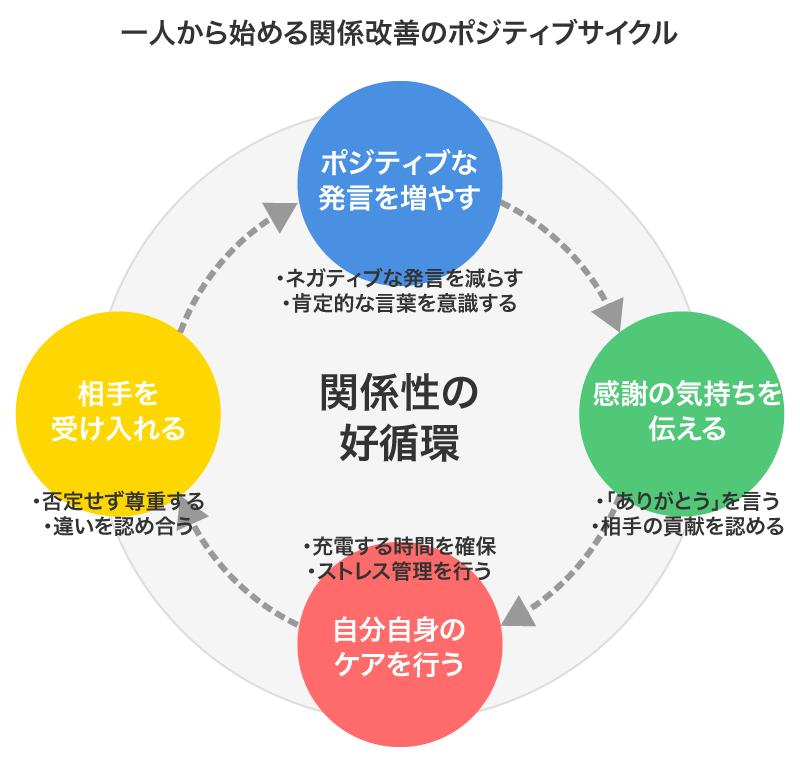

これらの行動は下図のようなポジティブサイクルを生み出します。一つの小さな変化が次の変化を促し、徐々に関係全体が改善していくのです。

それでは、それぞれの行動について詳しく見ていきましょう。

ポジティブな発言を意識的に増やす

日常的なコミュニケーションの中で、ネガティブな発言を減らし、ポジティブな発言を増やしてみましょう。研究によれば、健全な関係を維持するためには、否定的なやり取り1回に対して、肯定的なやり取りが少なくとも5回必要だと言われています。

感謝の気持ちを言葉にして伝える

「ありがとう」「助かった」などの感謝の言葉を意識して伝えることも効果的です。当たり前と思っていることにも感謝を示すことで、お互いの価値を再確認できます。

自分自身のケアを大切にする

自分の時間を確保し、自己ケアを行うことも重要です。趣味や運動、友人との時間など、自分を充電する時間を作りましょう。自分自身が安定していれば、関係性にも良い影響を与えることができます。

相手を否定せず受け入れる姿勢を示す

相手の考えや行動を否定せず、その人自身を受け入れる姿勢を示すことで、お互いの距離が縮まります。完全に同意できなくても、相手の視点を尊重する態度が信頼関係を築きます。

3-5.【Step5】専門家の力を借りるタイミングとその効果

自分たちの努力だけでは解決が難しい場合は、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。特に、以下のような状況では、カウンセリングなどの専門的なサポートが役立ちます。

- 同じパターンの口論が何度も繰り返される

- お互いを理解しようとしても平行線が続く

- 自分の感情をコントロールできなくなる

- 子どもが夫婦の問題の影響を受け始めている

- 一人で問題を抱え込み、孤独感を強く感じる

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

同じパターンの口論が何度も繰り返される

何度話し合っても同じパターンの口論が繰り返される場合、二人だけでは気づけない対話の問題がある可能性があります。専門家は第三者の視点から、その悪循環を見つけ出し、新しい対話の方法を提案できます。

お互いを理解しようとしても平行線が続く

お互いに理解しようと努力しているにもかかわらず、どうしても溝が埋まらない場合は、専門家が「通訳者」の役割を果たすことで、理解の橋渡しができることがあります。

自分の感情をコントロールできなくなる

怒りや悲しみが強すぎて自分の感情をコントロールできなくなることは、誰にでも起こりえます。このような状態が続くと、関係修復がさらに難しくなるため、早めの専門的サポートが効果的です。

子どもが夫婦の問題の影響を受け始めている

子どもの様子に変化が見られる場合、夫婦の問題が子どもに影響している可能性があります。子どもの心理的安全を守るためにも、専門家のアドバイスを受けることは重要です。

一人で問題を抱え込み、孤独感を強く感じる

問題を一人で抱え込み、誰にも相談できずに孤独感を強く感じている場合は、専門家に話を聞いてもらうだけでも心理的な負担が軽減されることがあります。

私の経験では、多くの方が「もっと早く相談すればよかった」と話されます。問題が深刻化する前に、第三者の視点を取り入れることは非常に効果的です。

特に、パートナーには内緒でも一人で参加できるカウンセリングサービスは、関係改善の大きな助けになります。専門家のアドバイスを受けることで、自分では気づけなかった問題の本質や解決策が見えてくることがあります。一人でも始められる変化があることを知れば、無力感から解放されるきっかけになります。

4.それでも関係修復が難しい場合の子どもへの配慮

これまで夫婦関係を改善するための具体的なステップを見てきました。これらのステップを実践することで、多くの夫婦関係は改善に向かう可能性があります。しかし、残念ながら全ての関係が修復できるとは限りません。様々な努力をしても関係の改善が難しい場合、どのように子どもへの影響を最小限に抑えるかを考えることも大切です。

4-1.子どもに与える影響を最小限にする具体的な方法

離婚や別居を選択する場合でも、子どもに与える影響を最小限にするための方法があります。最も重要なのは、子どもを親同士の対立に巻き込まないことです。

子どもの前でパートナーの悪口を言わないことは基本中の基本です。どんなに腹立たしい状況でも、子どもにとってはどちらも大切な親であることを忘れないでください。子どもが罪悪感や責任感を抱かないよう、「これはパパとママの問題であって、あなたのせいではない」ということを明確に伝えましょう。

また、子どもにとって予測可能性は安心感につながります。生活リズムや学校、友人関係などの日常をできるだけ変えないようにし、変更が必要な場合は前もって説明することが重要です。

さらに、子どもが自分の感情を表現できる安全な場を作り、「どんな気持ちも大丈夫」というメッセージを伝えましょう。子どもが自分の感情を抑え込まないような環境づくりが、心の健康を守ります。

4-2.離婚後も良好な親子関係を維持するためのポイント

離婚後も、子どもと良好な関係を維持することは十分に可能です。そのためには、継続的な関わりと安定した環境を提供することが大切です。

面会交流の約束は必ず守りましょう。子どもは期待していたのに会えないということが続くと、大きな失望と不安を感じます。また、別れた相手の親としての役割を尊重し、両親がそれぞれ子どもに関わることが子どもの安定につながります。

内閣府男女共同参画局のデータによれば、親が離婚した未成年の子どもは毎年約20万人にのぼりますが、両親との良好な関係を維持できている子どもたちの多くは健やかに成長しています。大切なのは家族の形ではなく、子どもが安心して両親を愛せる環境を作ることです。

4-3.子どもの年齢別・対応の違い

子どもの年齢によって、離婚や夫婦関係の問題の受け取り方や必要なサポートは異なります。年齢に応じた対応を心がけましょう。

子どもの年齢は大きく分けて次の3つの段階で考えると分かりやすいです。

- 幼児期(0〜6歳):安心感の確保が最優先

- 小学生期(7〜12歳):具体的な説明と安定した環境づくり

- 思春期(13歳〜):自立心の尊重とサポートの両立

年齢別の特徴と具体的な対応方法をまとめた表をご覧ください。

| 年齢 | 特徴 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 幼児期 (0〜6歳) |

・自分が原因と思いがち ・不安を言葉にできない ・親との分離に敏感 ・具体的思考が中心 |

・シンプルな言葉で説明 ・日常のルーティン維持 ・スキンシップを増やす ・安全基地を提供する |

| 小学生期 (7〜12歳) |

・より複雑な質問をする ・友人関係が重要に ・親の関係に関心 ・感情表現が多様化 |

・率直に答えつつ配慮 ・学校生活の安定確保 ・両親が協力する姿勢 ・気持ちを表現する場 |

| 思春期 (13歳〜) |

・親への怒りを示す ・将来の関係に不安 ・友人に相談しがち ・自分の意見を持つ |

・感情を否定しない ・自立を尊重する ・必要時のサポート保証 ・オープンな対話維持 |

それぞれの年齢に合わせた対応について詳しく見ていきましょう。

幼児期(0〜6歳):安心感の確保が最優先

幼児期の子どもは、自分が親の離別の原因ではないかと思い込みやすく、基本的な安心感が揺らぎやすい時期です。シンプルな言葉で説明し、日常のルーティンを保ち、頻繁なスキンシップを通じて安心感を与えることが効果的です。

小学生期(7〜12歳):具体的な説明と安定した環境づくり

小学生になると、より具体的な質問や心配を表現できるようになります。正直に答えつつも、子どもの理解度に合わせた説明を心がけましょう。また、この年齢では友人関係や学校生活の安定が特に重要です。

思春期(13歳〜):自立心の尊重とサポートの両立

思春期の子どもは、より複雑な感情を抱きます。親への怒りや自分の将来の人間関係への不安を感じることもあります。彼らの独立心を尊重しながらも、必要なときにはいつでもサポートがあることを伝え続けることが大切です。

まとめ

「子どものために離婚したくない」という思いは、親としての愛情から生まれる自然な感情です。しかし、本当の意味で子どものためになる選択とは何かを、より広い視点から考えることが大切です。

子どもの幸せと親の幸せは対立するものではなく、親が自分の幸福も大切にすることが、結果的に子どもの幸せにつながることが多いのです。夫婦関係に問題を抱えていても、一人から始められる改善のステップがあります。自分の感情と向き合い、パートナーの気持ちを理解し、子どもを巻き込まない会話を心がけることで、関係は徐々に改善していく可能性があります。

そして、もし関係修復が難しい場合でも、子どもへの影響を最小限にする方法があります。子どもを対立に巻き込まず、年齢に応じた対応をすることで、子どもは離婚という状況にも適応し、健全に成長していくことができます。

大切なのは形式ではなく、子どもが安心して成長できる環境と、親自身も自分の人生を大切にする姿勢です。 どんな選択をするにしても、それが自分自身と子ども、そして家族全体の幸せにつながるものであることを願っています。

カウンセリングの現場で多くの夫婦を見てきた私は、関係の改善は必ず可能だと確信しています。一人でも始められる小さな変化が、大きな変化につながることを、ぜひ信じてください。

コメントを残す