離婚したくないのに、相手から離婚調停を申し立てられた…という状況は、とても辛いものです。離婚を望まない方にとって、調停という場で自分の気持ちを伝えることは簡単ではありません。

特に「陳述書」という書面を通して自分の思いを伝えるには、感情だけでなく、相手や調停委員に響く内容を冷静に整理する必要があります。

私は夫婦関係修復コーチとして20年以上にわたり、1万組を超える夫婦の関係修復をサポートしてきました。その経験から、離婚の危機に直面しながらも関係を立て直した夫婦に共通するのは、適切な伝え方と行動が大きな転機になっているということです。

裁判所の統計によると、離婚調停の約40%が不成立となっています。つまり、適切な対応によって離婚を回避できる可能性は決して低くないのです。

本記事では、離婚したくない方が陳述書で効果的に自分の思いを伝える方法から、調停中の対応、そして一人からでも始められる関係修復のステップまでを解説します。

- 離婚したくない思いを伝える効果的な陳述書の書き方

- 離婚調停の流れと離婚を回避するための具体的な対応策

- 夫婦関係を修復するための実践的なアプローチ

- 調停期間中の心のケア方法と子どもへの配慮

1.離婚調停で「離婚したくない」意思を伝える陳述書の書き方

離婚調停において、あなたの思いを伝える重要なツールが「陳述書」です。この書面を通して、調停委員や裁判官、そして何より配偶者にあなたの本当の気持ちを伝えることができます。

陳述書の作成は、離婚を望まない方にとって最も重要なステップの一つです。適切に作成された陳述書は、調停の流れを大きく変える可能性を秘めています。

1-1.陳述書とは何か、その役割と重要性

陳述書とは、離婚調停において自分の主張や状況を説明するための書面です。裁判所に提出し、調停委員や裁判官があなたの立場や事情を理解するための重要な資料となります。

家事事件手続規則によれば、陳述書は当事者が自らの主張や事情を述べるための正式な手段として認められています。特に調停の初期段階で、あなたの状況や考えを整理して伝える役割を果たします。

陳述書の重要性は、あなたが対面では上手く伝えられないことでも、文書として整理して伝えられる点にあります。緊張したり感情的になりやすい調停の場では、事前に準備した陳述書がしっかりとあなたの代弁者となってくれるのです。

また、配偶者に直接伝えにくい思いも、第三者である調停委員や裁判官を通じて間接的に伝わることで、新たな対話のきっかけになることもあります。

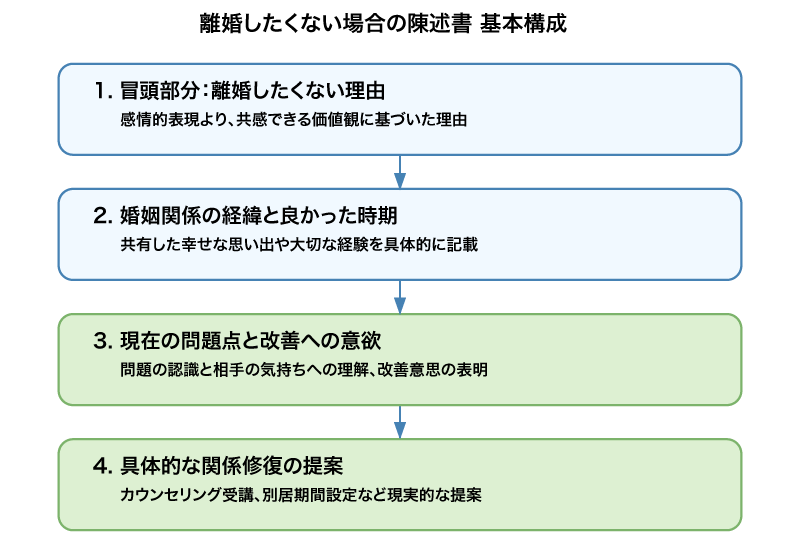

1-2.離婚したくない場合の陳述書の基本構成

離婚を望まない場合の陳述書は、感情に訴えるだけではなく、論理的かつ誠実な内容であることが重要です。構成としては、以下の流れが効果的です。

まず冒頭部分では、離婚したくない理由を簡潔に述べます。ここでは感情的な表現よりも、「家族を大切にしたい」「子どもの成長を共に見守りたい」など、相手も共感できる価値観に基づいた理由が響きます。

次に、婚姻関係の経緯や良かった時期についても触れることで、これまでの関係の価値を思い出してもらう効果があります。「出会った頃」や「子どもが生まれた時」など、二人にとって大切だった思い出は、感情に働きかける力を持っています。

そして、現在の問題点とその改善への意欲を示します。問題を認識し、改善する意思があることを伝えることで、未来への可能性を示せます。相手の不満や苦しみにも理解を示すことが大切です。

最後に、具体的な関係修復の提案を記載します。「カウンセリングを受ける」「別居期間を設ける」など、現実的な提案が説得力を持ちます。

陳述書は通常2〜3ページ程度にまとめ、読みやすい文章で書くことを心がけましょう。

以下に、離婚したくない場合の陳述書の基本構成図を示します。この構成に沿って作成することで、より説得力のある陳述書になります。

1-3.説得力のある陳述書を書くための5つのポイント

陳述書を書く際には、単に「離婚したくない」という感情だけを伝えるのではなく、相手や調停委員に響く説得力のある内容にすることが重要です。ここでは、説得力のある陳述書を書くための5つのポイントをご紹介します。

- 感情的な非難を避け、冷静な表現を心がける

- 相手の気持ちや立場への理解を示す

- 具体的な改善策と実行への決意を伝える

- 子どもがいる場合は子どもの福祉について触れる

- 未来志向の前向きな姿勢を示す

それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

感情的な非難を避け、冷静な表現を心がける

陳述書で最も避けるべきは、相手への批判や非難です。「あなたが悪い」「あなたのせいで」といった表現は、相手の心をさらに閉ざしてしまいます。

私のカウンセリングでも、非難の言葉が関係悪化の大きな要因となっているケースを多く見てきました。代わりに「私は〜と感じていました」「〜という状況が辛かったです」など、自分の気持ちに焦点を当てた「I(アイ)メッセージ」を使いましょう。

相手の気持ちや立場への理解を示す

相手が離婚を考えるに至った気持ちや苦しみにも理解を示すことで、「話し合える相手」という印象を与えられます。

「あなたが疲れていたことに気づかず、申し訳なかった」「あなたの気持ちをもっと理解すべきだった」といった言葉は、相手の心を開く鍵となります。

具体的な改善策と実行への決意を伝える

抽象的な反省よりも、具体的な改善策を示すことが重要です。「コミュニケーションを大切にします」ではなく、「毎週日曜日は家族の時間として確保します」など、具体的な行動計画を示しましょう。

また、すでに行動していることがあれば、それも記載すると説得力が増します。「先月からカウンセリングを受け始めました」といった実際の取り組みは、本気度を伝えられます。

子どもがいる場合は子どもの福祉について触れる

子どもがいる場合、その福祉は裁判所が最も重視する点の一つです。「子どもが両親揃った環境で成長できることが最善」という視点を伝えることは効果的です。

ただし、子どもを「道具」として使うような印象は避け、本当に子どもの幸せを考えた内容にすることが大切です。

未来志向の前向きな姿勢を示す

過去の問題に固執するのではなく、これからの関係をどう築いていきたいかという前向きな姿勢を示すことで、希望の光を感じてもらえます。

「もう一度、家族として幸せな時間を過ごしたい」「お互いを尊重し合える関係を築き直したい」といった未来への希望を伝えましょう。

1-4.陳述書の提出方法と提出後の流れ

陳述書は、調停期日の前に家庭裁判所に提出します。提出方法には、直接持参する方法と郵送する方法があります。どちらの場合も、原本1部と相手方の人数分のコピーを準備しましょう。

家庭裁判所によって若干ルールが異なる場合があるので、事前に担当の裁判所に確認することをお勧めします。一般的には、次回の調停期日の1週間前までに提出するのが望ましいとされています。

陳述書を提出した後、その内容は調停委員を通じて相手に伝えられます。調停委員は通常、両者の意見を踏まえた上で、話し合いの方向性を調整していきます。

提出後も、調停の経過によって追加の陳述書を提出する機会があるかもしれません。相手からの反論や新たな状況に応じて、内容を更新することも検討しましょう。

また、陳述書の提出後も、実際の行動で誠意を示し続けることが重要です。言葉だけでなく、行動で示された真摯な姿勢が、最終的な結果を左右することが多いのです。

2.離婚調停の手続きと離婚を回避するための対応策

ここまで陳述書の作成方法や提出の流れについて詳しく解説してきました。陳述書は自分の思いを伝える重要なツールですが、それだけで離婚を回避できるわけではありません。

次は離婚調停の全体像と、各段階での効果的な対応策を見ていきましょう。離婚調停の仕組みを知ることは、次の一手を考える上で非常に重要です。

厚生労働省の統計によると、2022年の離婚件数は約18万5,000組で、そのうち約32%が調停を経ています。つまり、多くの夫婦が同じ悩みを抱え、その中から関係修復に至るケースも少なくないのです。

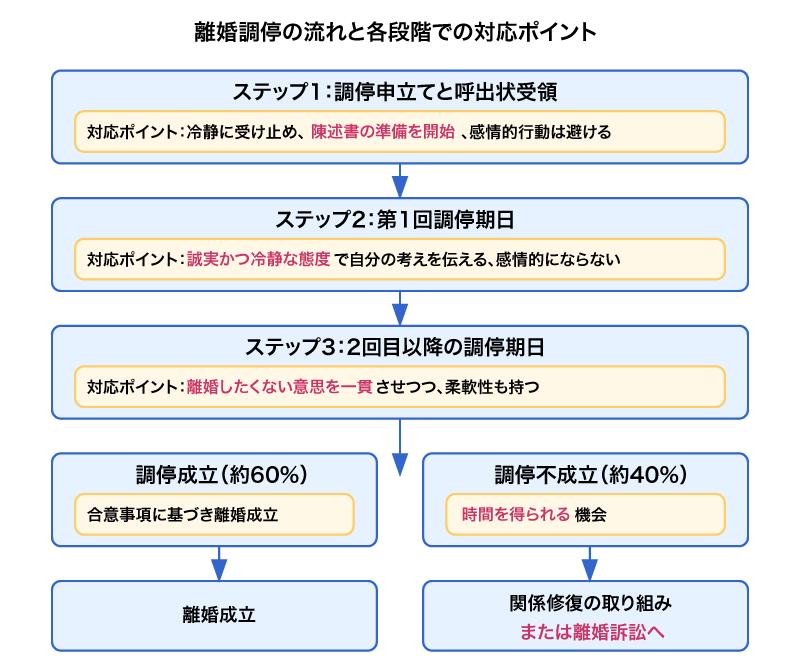

2-1.離婚調停の全体的な流れと各段階での対応

離婚調停は、申立てから始まり、複数回の期日を経て、成立か不成立かの結論に至ります。一般的な流れと各段階での対応について説明します。

まず、調停の申立てを受けると、裁判所から期日の呼出状が届きます。この段階では、冷静に受け止め、感情的な行動は避けましょう。この時点で前章で解説した陳述書の準備を始めるのが理想的です。

第1回の調停期日では、基本的に当事者同士が顔を合わせることはなく、それぞれ別室で調停委員と話をします。ここでの対応が重要で、誠実かつ冷静な態度で自分の考えを伝えましょう。

調停は通常、複数回行われます。2回目以降の期日では、第1回での話し合いを踏まえて、より具体的な条件や可能性について議論されます。この段階では、柔軟性を持ちつつも、離婚したくないという意思は一貫して示すことが大切です。

調停委員は中立的な立場から両者の歩み寄りを促すので、無理な要求や感情的な対応は避け、建設的な話し合いを心がけましょう。最高裁判所の統計によると、約60%の離婚調停が成立し、約40%が不成立となっています。不成立は必ずしも離婚の回避を意味するわけではありませんが、少なくとも時間を得ることはできます。

以下に、離婚調停の全体的な流れと各段階での対応のポイントを図示します。この流れを理解しておくことで、次に何が起こるかを予測し、適切に準備することができます。

2-2.離婚を回避するための法的な手段と選択肢

法的な観点から見ると、離婚を望まない場合にいくつかの選択肢があります。これらを理解しておくことで、調停においてより効果的な対応が可能になります。

まず、「熟慮期間の設定」を提案する方法があります。これは、即座に決断するのではなく、一定期間(3〜6ヶ月程度)別居や冷却期間を設けて、その後改めて話し合うというものです。この間に関係修復のための具体的な行動を起こすことができます。

次に、「婚姻費用の支払いの継続」も重要です。家事事件手続法では、別居中であっても婚姻関係が続く限り、経済的な義務は継続するとされています。誠実に婚姻費用を支払い続けることは、責任ある配偶者としての姿勢を示すことになります。

さらに、「不受理申出制度」の活用も検討できます。これは、一方的に離婚届が提出されるのを防ぐための制度で、市区町村役場に申出をしておくことで、配偶者が単独で離婚届を提出しても受理されなくなります。

法的な対応としては他にも、「有責配偶者からの離婚請求の制限」という原則があります。不貞行為など離婚原因を作った側からの離婚請求は、一定の制限を受ける場合があります。もし相手に明らかな有責性がある場合は、この点を主張することも一つの選択肢です。

2-3.調停委員や裁判官に好印象を与える態度と対応

調停の場では、あなたの態度や対応が結果に大きく影響します。調停委員や裁判官に好印象を与えるためのポイントをいくつか紹介します。

まず、身だしなみと時間の厳守は基本中の基本です。清潔感のある服装で、時間に余裕を持って出席しましょう。第一印象は思いのほか重要で、「責任ある大人」という印象を与えることができます。

また、感情のコントロールも不可欠です。どれだけ辛い状況でも、調停の場で感情的になることは避けましょう。冷静さを保ち、論理的に話すことで、理性的な人物だという印象を与えられます。

さらに、話を聞く姿勢も重要です。相手や調停委員の話を遮らず、メモを取りながら真摯に聞く態度は、「対話が可能な人物」という評価につながります。

加えて、離婚を望まない理由を「子どものため」だけでなく、「配偶者自身の幸せのため」という視点も含めると、利己的ではなく思いやりのある人物だという印象を与えられます。私の経験では、相手の気持ちに寄り添える人ほど、関係修復の可能性が高いことが分かっています。

最後に、具体的な行動計画を示すことも効果的です。「こうしたい」という願望だけでなく、「こうします」という具体的な約束は、誠意の表れとして受け止められます。

3.夫婦関係を修復するための実践的なアプローチ

ここまで、離婚調停における陳述書の書き方や調停の流れ、対応策について解説してきました。法的な手続きを適切に進めることは重要ですが、根本的な夫婦関係の修復に取り組むことがさらに重要です。

調停委員に離婚を回避したい意思を示すだけでなく、実際に関係を改善するための具体的な行動を起こすことが、真の解決につながります。

ここからは、離婚の危機にある夫婦関係を実際に修復するための具体的な方法について解説します。特に重要なのは、相手の協力が得られなくても、あなた一人から始められるアプローチです。

3-1.パートナーの心を開くコミュニケーション術

夫婦関係の危機において、相手の心は閉ざされていることが多いものです。そのような状況でも、相手の心を少しずつ開いていくコミュニケーション術があります。

まず大切なのは、相手を責めない「聴く」姿勢です。相手が話し始めたら、途中で遮らず、判断や批判をせずに最後まで聴きましょう。「なるほど」「そう感じていたんですね」など、相手の気持ちを受け止める言葉を使うと効果的です。

次に、「私メッセージ」を使って自分の気持ちを伝えましょう。「あなたは〜すべき」ではなく、「私は〜と感じる」という形で伝えることで、相手は防衛的にならずに聞く耳を持ちやすくなります。

また、日常の小さな会話から始めることも重要です。いきなり関係の話をするのではなく、天気や食事など軽い話題から会話を始め、少しずつ心の距離を縮めていくことが効果的です。

さらに、非言語コミュニケーションにも気を配りましょう。表情やジェスチャー、声のトーンなどは、言葉以上にメッセージを伝えることがあります。穏やかな表情と声で話すことで、相手の緊張も和らぎます。

このようなコミュニケーションを続けることで、少しずつでも相手の心が開き、対話の可能性が広がっていきます。急激な変化を期待せず、焦らずに進めていきましょう。

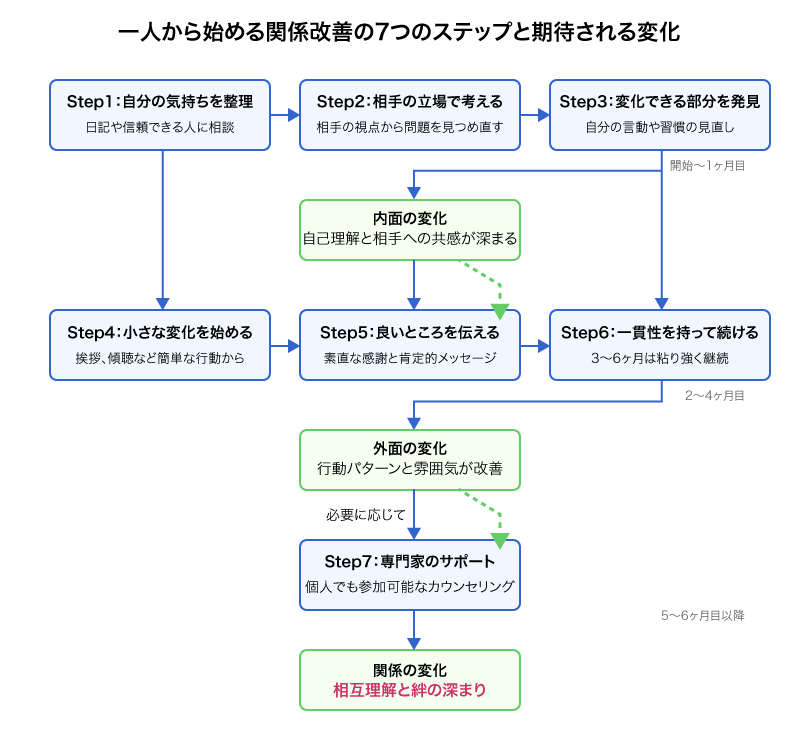

3-2.一人からでも始められる関係改善の7つのステップ

夫婦関係の修復は、相手の協力が得られなくても、あなた一人から始めることができます。ここでは、一人からでも始められる具体的なステップをご紹介します。

- 【Step1】自分の気持ちを整理する

- 【Step2】相手の立場に立って考える

- 【Step3】自分の変化できる部分を見つける

- 【Step4】小さな変化から始める

- 【Step5】相手の良いところを見つけて伝える

- 【Step6】一貫性を持って続ける

- 【Step7】専門家のサポートを得る

以下に、これらのステップの進行と期待される変化の流れを図示します。この図を参考に、自分のペースで着実に進めていくことが大切です。

それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

【Step1】自分の気持ちを整理する

まずは自分自身の気持ちを整理することから始めましょう。なぜ離婚したくないのか、パートナーとの関係で何が問題だったのかを冷静に振り返ります。

日記を書いたり、信頼できる人に話を聞いてもらったりすることで、感情を整理しやすくなります。自分の本当の気持ちが明確になると、次のステップへの道筋も見えてきます。

【Step2】相手の立場に立って考える

相手がなぜ離婚を望むようになったのか、その気持ちや立場を理解しようと努めましょう。自分の視点だけでなく、相手の目線で関係を見つめ直すことが重要です。

「もし自分が相手の立場だったら…」と考えてみることで、これまで気づかなかった問題点や相手の苦しみに気づけることがあります。相手への理解が深まれば、より効果的な関係修復のアプローチが見えてきます。

【Step3】自分の変化できる部分を見つける

相手を変えようとするのではなく、まず自分自身が変われる部分を見つけることが大切です。関係の中で自分がどのような言動や習慣を改善できるか考えてみましょう。

例えば、仕事の話ばかりしていた、相手の話を聞かないことが多かった、家事の分担が不公平だったなど、具体的な行動レベルで変えられるポイントを探します。自分自身の変化が、関係全体の変化を促す第一歩となります。

【Step4】小さな変化から始める

一度に大きく変わろうとせず、小さな変化から始めましょう。例えば、毎日「おはよう」と挨拶する、食事の準備を手伝う、相手の話を5分だけ集中して聞くなど、実行しやすい行動から始めるのがコツです。

小さな変化は継続しやすく、積み重ねることで大きな効果を生み出します。相手が気づかなくても、あなた自身の行動を変え続けることが重要です。

【Step5】相手の良いところを見つけて伝える

相手の良いところや感謝できることを見つけて、素直に伝えましょう。批判や不満ばかりでなく、肯定的なメッセージを伝えることで、関係の雰囲気が変わることがあります。

「今日の晩御飯、美味しかったよ」「子どもに優しく接してくれてありがとう」など、日常の小さなことで構いません。ただし、不自然にならないよう、心から思えることを伝えるのが大切です。

【Step6】一貫性を持って続ける

変化はすぐに結果として表れるものではありません。相手の反応が見られなくても、あきらめずに一貫性を持って続けることが重要です。

私のカウンセリングでも、関係が改善した夫婦の多くは、少なくとも3〜6ヶ月間は一貫して努力を続けています。目に見える変化がなくても、水面下では確実に変化は起きています。粘り強く続けることが成功への鍵です。

【Step7】専門家のサポートを得る

一人で抱え込まず、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。夫婦カウンセリングや個人カウンセリングは、客観的な視点と専門的なアドバイスを得る貴重な機会となります。

相手がカウンセリングに同意しなくても、あなた一人でも参加することで、状況の打開策が見つかることがあります。専門的な視点から自分自身の行動パターンを見直し、より効果的なアプローチを学ぶことができるでしょう。

3-3.離婚危機から関係修復に至った実例と共通点

私が20年以上にわたり1万組を超える夫婦の関係修復をサポートしてきた経験から、離婚の危機から関係を立て直した夫婦に共通する特徴があります。実際の事例をもとに、その共通点をご紹介します。

ある40代の夫婦は、妻から離婚調停を申し立てられた状況でした。夫は仕事一筋で家庭を顧みず、妻は長年の不満が積み重なって心が完全に離れていました。調停が始まった時点では、妻は「もう無理」と断言していました。

しかし、夫は第2章と第3章で紹介したアプローチを実践し、まず自分自身の変化から始めました。仕事の時間を調整して家族との時間を増やし、妻の話を真剣に聴く姿勢を示しました。さらに、自分のコミュニケーションパターンを変え、感謝や肯定的な言葉を意識的に伝えるようにしました。

最初の2ヶ月間は妻の態度に変化はありませんでしたが、3ヶ月目頃から少しずつ会話が増え始め、6ヶ月後には調停を取り下げるまでに関係が改善しました。現在は、かつてないほど深い絆で結ばれていると言います。

このように回復したカップルに共通するのは、「相手を変えようとするのではなく、まず自分が変わる」という姿勢です。また、小さな変化を積み重ね、粘り強く続けることができた点も特徴的です。

もう一つ重要なのは、相手の気持ちを理解しようとする共感力です。「相手が何を感じているか」に関心を向け続けることで、真の意味でのコミュニケーションが再構築されていきます。

離婚の危機は、関係を見直し、より良い関係を構築するためのチャンスにもなり得ます。多くの夫婦が、この危機を乗り越えた先により深い絆を築いているという事実が、あなたの希望となればと思います。

4.離婚調停中に気をつけるべき心構えと自己ケア

夫婦関係の修復に取り組みながらも、離婚調停という厳しい現実に直面し続けることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。関係修復の努力を継続するためにも、自分自身のケアを忘れてはなりません。

離婚調停という困難な状況を乗り越えるためには、法的な手続きや関係修復の努力と同時に、自分自身の心と身体を守ることも非常に重要です。心身の状態が安定していなければ、冷静な判断や前向きな行動を続けることは難しくなります。

ここからは、調停期間中の心の持ち方や自己ケアの方法について解説します。特に子どもがいる場合の配慮についても触れていきます。

4-1.感情に振り回されないための心のコントロール法

離婚調停中は、怒り、悲しみ、不安、絶望など、様々な感情が波のように押し寄せてくることがあります。これらの感情に振り回されないためのコントロール法をいくつか紹介します。

- 感情を認識し、受け入れる

- クールダウン方法を持つ

- 思考パターンを変える

- 感情を表現できる場を持つ

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

感情を認識し、受け入れる

まず、感情を抑え込もうとせず、自分の感情を認識し、受け入れることが大切です。「怒りを感じている自分がいる」と客観的に認識することで、感情に支配されにくくなります。

感情を否定したり無視したりすると、かえって強くなることがあります。「今は悲しい」「怒りを感じている」と自分に正直になることが、感情と向き合う第一歩です。

クールダウン方法を持つ

次に、感情が高ぶった時の「クールダウン」の方法を持っておきましょう。深呼吸、短い散歩、音楽を聴くなど、自分なりのリラックス法を見つけておくと効果的です。

特に調停の前後は感情が揺れやすいため、あらかじめ自分に合ったクールダウン法を見つけておくことが重要です。身体の緊張をほぐすことで、心の緊張も和らぎます。

思考パターンを変える

また、思考のパターンを変えることも重要です。「もう終わりだ」「永遠に幸せになれない」といった極端な思考は、状況を実際よりも悪く見せてしまいます。

このような思考に気づいたら、「今は辛いけれど、必ず乗り越えられる」「この経験から学べることがある」など、より建設的な思考に切り替える練習をしましょう。悲観的な考えは気分を落ち込ませるだけで問題解決にはつながりません。

感情を表現できる場を持つ

さらに、定期的に自分の感情を表現できる場を持つことも大切です。信頼できる友人や家族に話を聞いてもらう、日記に書き出す、専門家に相談するなど、感情を安全に吐き出せる方法を確保しておきましょう。

感情を溜め込みすぎると、爆発したり、身体の不調として現れたりすることがあります。適切な方法で定期的に感情を解放することで、心のバランスを保つことができます。

これらの方法を意識的に取り入れることで、感情に振り回されることなく、調停期間を乗り切ることができます。

4-2.調停期間中の自分自身のケア方法

離婚調停という精神的負担の大きい期間を乗り切るためには、自分自身を大切にケアすることが不可欠です。身体と心の健康を維持するための方法をいくつか紹介します。

- 規則正しい生活リズムを維持する

- 自分を癒す時間を作る

- サポートネットワークを活用する

- 自己成長の機会と捉える

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

規則正しい生活リズムを維持する

まず基本となるのは、規則正しい生活リズムの維持です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、ストレス耐性を高め、精神的な安定をもたらします。

特に睡眠は判断力や感情のコントロールに直結するため、優先的に確保しましょう。不眠に悩む場合は、就寝前のリラックスタイムを設ける、カフェインを控えるなどの工夫が効果的です。

自分を癒す時間を作る

次に、自分を癒す時間を意識的に作ることも大切です。趣味の時間を持つ、自然の中で過ごす、お風呂でリラックスするなど、自分が心地よいと感じる時間を日常に取り入れましょう。

離婚調停に関することばかり考えていると、心が疲れ切ってしまいます。意識的に「調停のことを考えない時間」を作ることで、心に休息を与えることができます。

サポートネットワークを活用する

また、サポートネットワークを活用することも重要です。一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族、専門家などに適度に頼ることで、精神的負担を軽減できます。

ただし、周囲に配偶者の悪口を言いふらすことは避け、建設的な会話を心がけましょう。特に共通の知人に対しては、将来の関係修復の可能性を考慮して、慎重な発言を心がけることが大切です。

自己成長の機会と捉える

さらに、自己成長の機会と捉えて新しいことに挑戦することも、前向きな気持ちを育む助けになります。新しい趣味や学びを始める、自己啓発の本を読むなど、自分自身の成長に目を向けることで、困難な状況にも意味を見出せるようになります。

危機は同時にチャンスでもあります。このような困難な時期だからこそ、自分を見つめ直し、新たな一面を発見できることもあるのです。

こうした自己ケアの習慣を日常に取り入れることで、調停期間という困難な時期を乗り越える力が養われていきます。

4-3.子どもがいる場合の配慮と対応

離婚調停中、特に配慮が必要なのが子どもの存在です。子どもは親の葛藤に敏感で、表面上は何も言わなくても深く傷ついていることがあります。子どもへの影響を最小限に抑えるための配慮と対応について解説します。

- 子どもを両親の争いに巻き込まない

- 子どもの変化に敏感になる

- 年齢に合わせた対話を心がける

- 日常の安定を保つ

- 必要に応じて専門家のサポートを検討する

子どもの年齢によって、理解度や反応は大きく異なります。以下の表は、子どもの年齢別に適した対応方法をまとめたものです。お子さんの年齢に合わせた対応を心がけましょう。

| 年齢層 | 行動特徴 | 適した対応方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 乳幼児期 (0-5歳) |

・分離不安 ・退行現象 ・身体症状 (腹痛など) |

・安定した日常リズム維持 ・簡潔で具体的な言葉で 安心感を与える ・スキンシップを増やす |

・両親間の 緊張は敏感 に感じ取る |

| 小学生 (6-12歳) |

・学業不振 ・引きこもり ・怒りの表出 ・親の仲裁役 になろうとする |

・「あなたのせいでは ない」と明確に伝える ・質問には年齢に合わせ 正直に答える ・学校生活の安定を維持 |

・「仲直り する」との 希望を強く 持つことが 多い |

| 思春期 (13-18歳) |

・反抗的態度 ・問題行動 ・成績低下 ・自分を責める ・友人関係の変化 |

・大人として扱い、感情 や意見を尊重する ・状況を適切に説明し、 意見を聞く ・プライバシーを尊重 |

・問題行動 の裏に不安 や怒りが 隠れている |

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

子どもを両親の争いに巻き込まない

最も重要なのは、子どもを両親の争いに巻き込まないことです。子どもの前での口論や相手の批判は絶対に避け、子どもが安心できる環境を維持しましょう。

子どもに罪悪感を与えたり、どちらかの味方をさせたりすることも避けるべきです。子どもは両親を愛しており、どちらか一方を選ぶよう迫られると深い苦痛を感じます。子どもの心を守ることを最優先に考えましょう。

子どもの変化に敏感になる

また、子どもの変化に敏感になることも大切です。不安や混乱を示すサインとして、睡眠の問題、食欲の変化、学校での成績低下、感情の起伏が激しくなるなどの変化に気を配りましょう。

子どもは自分の感情を言葉で上手く表現できないことが多いため、行動や身体の変化として現れることがあります。いつもと違う様子があれば、それは助けを求めているサインかもしれません。

年齢に合わせた対話を心がける

子どもとの対話も欠かせません。子どもの年齢に合わせた説明を心がけ、「パパとママの問題であって、あなたのせいではない」ということを繰り返し伝えましょう。

質問には正直に答えつつも、不必要に不安をあおらない配慮が必要です。幼い子どもには単純な言葉で、年齢が上がるにつれてより詳しい説明をするなど、理解度に合わせた対話を心がけましょう。

日常の安定を保つ

さらに、可能な限り日常の安定を保つことも重要です。学校や習い事、友人関係など、子どもの生活リズムをできる限り維持することで、安心感を与えることができます。

特に調停期間中は、親の気持ちが不安定になりがちですが、子どもの日常はできるだけ変えないよう努力しましょう。予測可能な環境が、子どもに安心感を与えます。

必要に応じて専門家のサポートを検討する

子どもの状況によっては、専門家のサポートを検討することも選択肢です。スクールカウンセラーや子ども向けのカウンセリングなど、子どもが自分の気持ちを安全に表現できる場を提供することも検討しましょう。

子どもは親に心配をかけまいと感情を抑え込むことがあります。第三者の専門家が関わることで、素直な感情を表現できる場合もあるのです。

離婚調停中であっても、両親が協力して子どもの福祉を最優先にすることで、子どもへの負担を軽減することができます。

まとめ

離婚調停において「離婚したくない」という思いを効果的に伝え、関係修復の可能性を高めるためには、法的な対応と心理的なアプローチの両面から取り組むことが重要です。

陳述書では、感情的な非難を避け、冷静かつ建設的な内容を心がけましょう。相手の気持ちに理解を示しつつ、具体的な改善策と前向きな姿勢を示すことが、調停委員や相手に響く鍵となります。

調停の手続きを理解し、各段階で適切な対応をとることも大切です。誠実かつ冷静な態度で臨み、法的な選択肢も把握しておくことで、より効果的に自分の意思を伝えられます。

最も重要なのは、実際の関係改善に向けた具体的な行動です。パートナーの心を開くコミュニケーション術を学び、一人からでも始められる7つのステップを実践することで、関係修復の可能性が広がります。「相手を変えようとするのではなく、まず自分が変わる」という姿勢が、成功への鍵です。

調停期間中は自分自身のケアも忘れずに行い、子どもがいる場合は特に配慮が必要です。感情のコントロール法を身につけ、心身の健康を維持することが、困難な状況を乗り切る力となります。

最後に、離婚の危機は決して終わりではなく、むしろ新たな関係を構築するためのきっかけにもなり得ることを覚えておいてください。多くの夫婦がこの危機を乗り越え、以前よりも深い絆で結ばれています。諦めずに一歩一歩前に進むことで、必ず光は見えてくるでしょう。

離婚したくないという思いがあるなら、この記事で紹介した方法を実践して、関係修復に向けた第一歩を踏み出してみてください。一人で抱え込むことなく、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。あなたの真摯な努力が、必ず未来を変える力となります。

コメントを残す