どうしても離婚したくないのに、パートナーが話し合いに応じてくれない…。とお悩みではありませんか?あるいは、「話し合おうとすると感情的になってしまい、結局喧嘩になってしまう」という状況に陥っていませんか?

私は夫婦関係修復コーチとして20年以上、1万組を超える夫婦の関係修復をサポートしてきました。その経験から言えるのは、離婚の危機に直面した多くの方が同じような悩みを抱えているということです。

厚生労働省の統計によれば、令和2年における離婚のうち、協議離婚が全体の約88.1%を占めています。つまり、ほとんどの夫婦は話し合いによって離婚を決めているのです。しかし、そもそもパートナーが話し合いに応じてくれなければ、協議すらできません。

この記事では、パートナーが話し合いに応じてくれない状況でも実践できる具体的な方法や、相手の気持ちを変えるためのコミュニケーション法をご紹介します。私のカウンセリング経験から、相手の協力が得られなくても、一方からでも関係を修復できるケースは数多くあります。

- パートナーが話し合いを拒否する心理的背景

- 話し合いができない状況でも実践できる離婚回避の方法

- 法的な観点から見た離婚協議の進め方と注意点

- 相手の気持ちを変える効果的なコミュニケーション法

- 相手が心を閉ざしている時の効果的な謝罪の仕方

1.離婚したくないのに話し合いできない状況の打開策

離婚を回避したい場合、まずは冷静に現状を分析することが大切です。話し合いができない原因を理解し、それに合わせた対策を立てることで、状況を打開できる可能性が高まります。

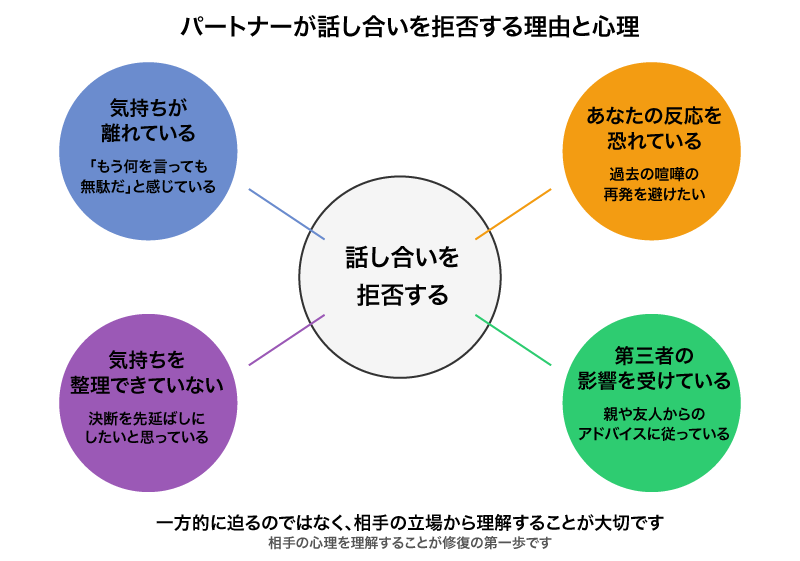

1-1.パートナーが話し合いを拒否する理由とは

パートナーが話し合いを拒否する理由は様々ですが、主に以下の心理が働いていることが多いです。

- すでに気持ちが離れてしまっている

- 自分の気持ちを整理できていない

- あなたの反応を恐れている

- 第三者の影響を受けている

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

すでに気持ちが離れてしまっている

長年の不満や傷つきが積み重なり、「もう何を言っても無駄」と感じているかもしれません。この場合、話し合いは感情的な争いになるだけだと予測し、避けようとします。

自分の気持ちを整理できていない

離婚を考えてはいるものの、確信が持てず、話し合いを避けることで決断を先延ばしにしているのです。

あなたの反応を恐れている

過去に話し合いが感情的な喧嘩に発展した経験があると、同じことの繰り返しを避けたいという気持ちが強くなります。

第三者の影響を受けている

親族や友人からの助言で、「話し合わないほうがいい」と思い込んでいるケースもあるのです。

これらの理由を理解することで、相手の心理に寄り添った対応ができるようになります。一方的に自分の気持ちを伝えるのではなく、相手がなぜ話し合いを避けるのかを考慮した上で接することが重要です。

1-2.話し合いができない状況でも実践できる離婚回避の5つの方法

パートナーが話し合いに応じない状況でも、あなた一人から始められる離婚回避の方法があります。以下の5つの方法は、多くの夫婦カウンセリングの現場で効果が確認されています。

- 【方法1】感情的な接触を一時的に控える(クーリングダウン期間を設ける)

- 【方法2】手紙やメッセージで自分の気持ちを整理して伝える

- 【方法3】自分自身の変化に集中する

- 【方法4】第三者(カウンセラーや専門家)の力を借りる

- 【方法5】日常の小さな接点を大切にする

これらの方法を表にまとめましたので、ご自身の状況に合った方法を選ぶ参考にしてください。

| 方法 | 実践ポイント | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 1. 感情的な接触を一時的に控える | ・離婚の話題を2週間程度出さない ・日常会話だけに徹する |

・相手の警戒心の緩和 ・冷静に考える時間の確保 ・感情的対立の回避 |

| 2. 手紙やメッセージで気持ちを伝える | ・「私は〜」という表現を使う ・批判や責めない |

・相手が自分のペースで内容を理解できる ・感情的にならずに済む |

| 3. 自分自身の変化に集中する | ・相手の不満点を改善 ・家事や習慣を見直す |

・行動による変化のアピール ・相手の変化を促す |

| 4. 第三者の力を借りる | ・専門家に相談する ・一人でもカウンセリングを受ける |

・客観的な視点の獲得 ・新たな対応方法の習得 |

| 5. 日常の小さな接点を大切にする | ・基本的な挨拶を欠かさない ・感謝の言葉を伝える |

・日常のつながりの維持 ・徐々に関係改善の土台構築 |

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

【方法1】感情的な接触を一時的に控える(クーリングダウン期間を設ける)

相手が話し合いを拒否している状況では、むしろしばらく離婚の話題を出さないことが効果的です。感情が高ぶっているときの話し合いは、お互いの溝をさらに深める可能性があります。まずは2週間程度、離婚についての話題を出さず、日常会話だけに徹することで、相手の警戒心を和らげることができます。

【方法2】手紙やメッセージで自分の気持ちを整理して伝える

対面での話し合いが難しい場合は、手紙やメールなどの文面で気持ちを伝えるという選択肢があります。相手のペースで読むことができるため、感情的になりにくく、あなたの気持ちを冷静に受け止めてもらいやすくなります。ただし、批判や責めるような内容は避け、自分の気持ちや希望を「私は〜」という主語で表現することが大切です。

【方法3】自分自身の変化に集中する

パートナーが変わることを期待するのではなく、まず自分自身が変わることに集中しましょう。自分の言動や態度を見直し、相手が不満に感じていた部分を改善していくのです。例えば、家事の分担や生活習慣など、相手が以前から指摘していた問題に取り組むことで、「変わろうとしている」というメッセージを行動で示せます。

【方法4】第三者(カウンセラーや専門家)の力を借りる

一人での解決が難しい場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。夫婦カウンセリングや離婚回避のためのコーチングなど、第三者の介入によって関係改善のきっかけを作ることができます。特に、パートナーが話し合いに応じない場合でも、あなた一人がカウンセリングを受けることで、新たな視点や対応方法を学ぶことができます。

【方法5】日常の小さな接点を大切にする

大きな話し合いができなくても、日常の小さな接点を大切にすることで、少しずつ関係を修復していくことが可能です。「おはよう」「いってらっしゃい」などの基本的な挨拶、食事の用意、相手への感謝の言葉など、小さな行動の積み重ねが、関係改善の土台となります。

1-3.法的な観点からみた離婚協議の進め方と注意点

パートナーが話し合いに応じない状況では、法的な知識を持っておくことも重要です。日本では、両者の合意なしに離婚は成立しないという基本原則があります。

まず押さえておきたいのは、日本の離婚は基本的に合意が必要という点です。一方的に「離婚する」と言われても、あなたが同意しなければ法的に離婚は成立しません。ただし、相手が裁判所に調停や裁判を申し立てた場合は別です。

また、相手が家を出て行ってしまった場合でも、すぐに離婚が成立するわけではありません。別居は離婚の前提条件ではなく、協議離婚には双方の合意と離婚届への署名が必要です。

なお、法務省の「協議離婚に関する実態調査」によると、離婚時に最も悩んだこととして、女性の43.6%が「今後の生活費」、22.0%が「今後の子育て」と回答しています。これらの不安要素について事前に知識を持ち、専門家に相談することで、冷静な判断ができるようになります。

もし相手が一方的に離婚を求めてきた場合でも、生活費や子どもの養育費について話し合うことは重要です。これらの問題が解決されないままでは、裁判所も安易に離婚を認めることはありません。

ただし、法的な権利を振りかざすことは関係修復にはつながりません。法的知識はあくまでも自分を守るためのものであり、相手を追い詰めるために使うべきではないことを心に留めておきましょう。

2.相手の気持ちを変える効果的なコミュニケーション法

ここまで、話し合いができない状況での法的な側面について見てきましたが、法的な観点だけでは真の関係修復は難しいです。なので、この章では相手の気持ちを変える効果的なコミュニケーション法について考えていきます。

法的な観点だけでなく、効果的なコミュニケーション法を身につけることも、離婚危機を乗り越えるために重要です。

相手の気持ちを変えるためには、特別なテクニックよりも、心からの理解と共感が必要です。

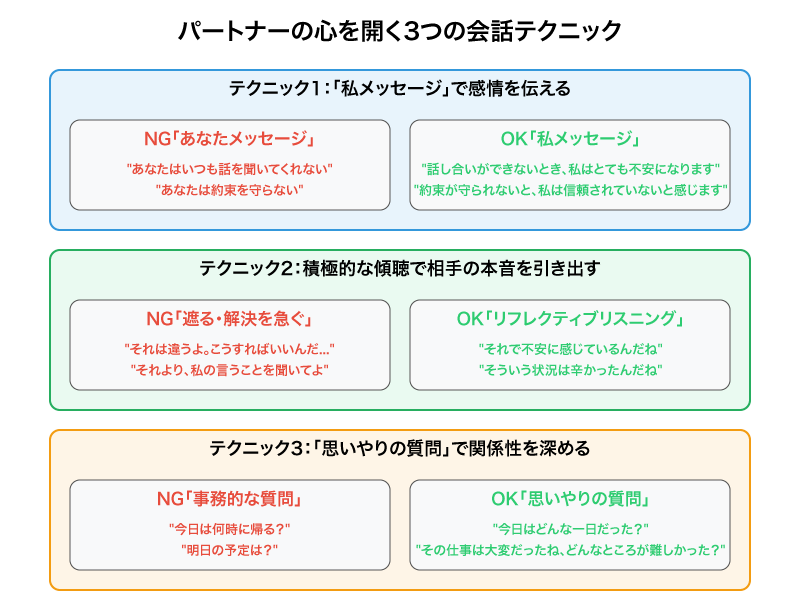

2-1.パートナーの心を開く3つの会話テクニック

相手が心を閉ざしている状況でも、効果的に気持ちを伝えるテクニックがあります。これらは私が長年のカウンセリングで効果を確認してきた方法です。

- 【テクニック1】「私メッセージ」で感情を伝える

- 【テクニック2】積極的な傾聴で相手の本音を引き出す

- 【テクニック3】「思いやりの質問」で関係性を深める

これら3つのテクニックの具体的な使い方を図解しましたので、実際の会話の参考にしてください。

それぞれのテクニックについて詳しく解説します。

【テクニック1】「私メッセージ」で感情を伝える

「あなたはいつも〜」という「あなたメッセージ」ではなく、「私は〜と感じる」という「私メッセージ」で気持ちを伝えましょう。例えば、「あなたはいつも話を聞いてくれない」ではなく、「話し合いができないとき、私はとても不安になります」と伝えます。これにより、相手を責めることなく自分の気持ちを伝えることができます。

【テクニック2】積極的な傾聴で相手の本音を引き出す

相手が話し始めたときは、遮らずに最後まで聞きましょう。そして「それで不安に感じているんだね」など、相手の感情を言葉で確認します。この「リフレクティブリスニング」と呼ばれる技術は、相手が「理解されている」と感じることで心を開く効果があります。批判や助言ではなく、まずは理解することに集中するのです。

【テクニック3】「思いやりの質問」で関係性を深める

日常会話の中で、相手の関心事や感情に焦点を当てた質問をすることで、関係性を深めることができます。例えば「今日はどんな一日だった?」「その仕事は大変だったね、どんなところが難しかった?」など、相手の体験や感情を知ろうとする質問です。この単純な質問が、少しずつ心の距離を縮めるきっかけになります。

これらのテクニックは一度で劇的な効果を期待するのではなく、日常の中で少しずつ実践していくことが大切です。私のクライアントの中には、「会話のパターンを変えただけで、相手の態度が少しずつ変わってきた」と報告する方が多くいます。

2-2.コミュニケーションの失敗パターンと回避方法

効果的なコミュニケーションを心がけても、ついつい陥りがちな失敗パターンがあります。これらを意識して避けることで、より良い対話が可能になります。

- 批判の応酬

- 過去の出来事を蒸し返す

- 解決を急ぎすぎる

それぞれのパターンについて詳しく解説します。

批判の応酬

多くの夫婦が陥りやすい失敗パターンの代表は「批判の応酬」です。相手の言動を批判すると、相手も防衛的になって反撃し、話し合いが喧嘩に発展してしまいます。これを避けるには、批判ではなく「〜してくれると嬉しい」という希望を伝えることが効果的です。

過去の出来事を蒸し返す

過去の出来事を蒸し返すことも、建設的な対話を妨げます。「前にもこうだった」という言葉は、相手に「またか」という諦めを与えてしまいます。過去ではなく、現在の問題と将来の解決策に焦点を当てましょう。

解決を急ぎすぎる

解決を急ぎすぎることも避けるべきです。相手の感情が整理されていない段階で解決策を提案しても、受け入れられません。まずは相手の感情を受け止め、共感することが先決です。

これらの失敗パターンを避け、相手の感情に寄り添う姿勢を持つことで、徐々に対話の質が向上していきます。急な変化を期待せず、長期的な視点で取り組むことが大切です。

2-3.相手が心を閉ざしている時の効果的な謝罪の仕方

関係修復において謝罪は非常に重要ですが、ただ「ごめんなさい」と言うだけでは効果が限られます。特に相手が心を閉ざしている状況では、心に届く謝罪が必要です。

- 自分の行動の具体的な振り返り

- 相手の気持ちへの理解

- 今後の具体的な改善案

それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。

自分の行動の具体的な振り返り

効果的な謝罪には、自分の行動の具体的な振り返りが必要です。何について謝るのかを明確にし、「私の〜という行動があなたを傷つけたこと」と具体的に伝えましょう。

相手の気持ちへの理解

相手の気持ちへの理解を示すことも重要です。「あなたがどれだけ傷ついたか想像すると辛い」など、相手の感情に寄り添う言葉を添えることで、謝罪の真剣さが伝わります。

今後の具体的な改善案

今後の具体的な改善案を提示することで、謝罪に説得力が生まれます。「これからは〜するように気をつける」と、具体的な行動の変化を約束しましょう。

例えば、次のような謝罪は相手の心に届きやすいでしょう。

「先日、あなたの話を途中で遮って自分の意見を押し付けてしまったこと、本当に申し訳なかった。あなたが大事な話をしているときに、私が聞く姿勢を持てなかったことで、傷つけてしまったと思う。これからは最後まであなたの話を聞き、意見を尊重するよう心がけるよ。」

謝罪は一度だけでなく、行動の変化を示しながら、必要に応じて繰り返し行うことも大切です。言葉だけでなく、行動で示すことで、相手の信頼を少しずつ取り戻していけるでしょう。

3.話し合いができなくても関係修復できる行動パターン

ここまでに、効果的なコミュニケーション法や適切な謝罪の仕方を学んできましたが、言葉だけでは解決できない状況もあります。

続いては、言葉よりも効果的な「行動」による関係修復の方法を見ていきましょう。言葉だけでなく「行動」による関係修復も非常に重要です。言葉は時に相手の警戒心を高めることがありますが、行動は目に見える形で変化を伝えることができます。

3-1.日常の小さな変化から始める関係改善の方法

関係修復は、劇的な変化ではなく、日常の小さな行動の積み重ねから始まります。これらの行動は、必ずしも相手に認識されなくても、少しずつ関係性の変化をもたらします。

- 「当たり前の感謝」を口にする

- 相手の好みや希望に合わせた小さな気遣いをする

- 共有時間の質を高める

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

「当たり前の感謝」を口にする

まず大切なのは「当たり前の感謝」を口にすることです。「ありがとう」という言葉は、日常的に交わしているようで意外と省略されがちです。食事の用意、洗濯物の片付け、ゴミ出しなど、小さなことに感謝の言葉を伝えることで、相手は「認められている」と感じます。

相手の好みや希望に合わせた小さな気遣いをする

相手の好みや希望に合わせた小さな気遣いも効果的です。好きな食べ物を作る、趣味に関する話題を振る、帰宅時間に合わせて温かい食事を用意するなど、言葉にしなくても「あなたのことを考えている」というメッセージになります。

共有時間の質を高める

さらに、共有時間の質を高めることも大切です。たとえ短い時間でも、テレビやスマホを見ながらではなく、お互いに向き合う時間をつくりましょう。食事中の会話や、就寝前の短い対話など、質の高い時間が徐々に心の距離を縮めていきます。

これらの小さな変化は、すぐに目に見える効果をもたらすものではありませんが、継続することで確実に関係性に変化をもたらします。私のカウンセリングでも、「言葉で伝えるのではなく、行動で示したら、少しずつ関係が改善してきた」という声をよく聞きます。

3-2.相手に気づかれずに実践できる関係修復のステップ

相手が関係修復に消極的な場合でも、あなた一人から始められる「気づかれにくい」関係修復のステップがあります。これらは、相手に「変わってほしい」と直接的に迫るのではなく、自然な流れの中で関係を改善していく方法です。

- 自分自身のケアに取り組む

- 否定的な言動を減らす

- パートナーの世界に関心を持つ

それぞれのステップについて詳しく解説します。

自分自身のケアに取り組む

まず取り組みたいのは、自分自身のケアです。ストレスや不安を抱えたままでは冷静な対応ができません。運動や趣味の時間を確保し、自分の心と体を整えることが、良好な関係の土台となります。

否定的な言動を減らす

次に、否定的な言動を減らすことに集中します。相手の行動を批判したり、過去の失敗を責めたりする代わりに、ポジティブな面に目を向け、それを言葉にして伝えましょう。例えば「最近疲れてるね」ではなく「いつも頑張ってるね」と声をかけるなど、ちょっとした言い方の違いが大きな影響を与えます。

パートナーの世界に関心を持つ

そして、パートナーの世界に関心を持つことも重要です。趣味や仕事の話題、最近興味を持っていることなどに、さりげなく質問してみましょう。「新しいプロジェクトはどうなった?」「あの本、読み終わった?」など、相手の関心事を尊重する姿勢が心の距離を縮めます。

これらのステップは、相手に「関係を修復しよう」と明示することなく実践できるため、抵抗感なく受け入れられやすいのが特徴です。地道な取り組みですが、時間をかけて築き上げる関係は、より強固なものになります。

3-3.第三者の力を適切に借りるタイミングと方法

自分の力だけでは状況が改善しない場合、第三者の力を借りることも検討すべき選択肢です。ただし、その「タイミング」と「方法」には注意が必要です。

- 第三者の介入を検討すべきタイミング

- どのような第三者に相談するか

- 相談の方法

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

第三者の介入を検討すべきタイミング

第三者の介入を検討すべきタイミングとしては、まず「自分だけの努力では限界を感じたとき」が挙げられます。数カ月にわたって関係改善を試みても変化が見られない場合や、感情的な対立が繰り返される場合は、専門家の力を借りる時期かもしれません。

どのような第三者に相談するか

どのような第三者に相談するかも重要です。友人や家族は身近で相談しやすいものの、どうしても一方に肩入れしがちです。中立的な立場から助言をもらうためには、夫婦カウンセラーや夫婦関係修復の専門家など、専門的な知識を持つ人に相談することをお勧めします。

相談の方法

相談の方法にも工夫が必要です。可能であれば「二人で相談に行く」のが理想ですが、相手が拒否する場合は、まずあなた一人でカウンセリングを受けることから始めるのも良い選択肢です。一方の変化が関係全体に良い影響を与えることも多いからです。

内閣府の「令和4年版 男女共同参画白書」によると、2021年の離婚件数は約19万件であり、婚姻件数約51万件に対して約37%の割合を占めています。この数字は、夫婦関係の難しさを物語っていますが、同時に専門家のサポートを受けることの重要性も示しています。

私の経験では、カウンセリングを通じて「相手の本当の気持ち」や「自分の無自覚な態度」に気づくことで、関係が劇的に改善するケースも少なくありません。第三者の視点は、二人では気づけなかった解決策を見つける助けになるのです。

4.この危機を成長のチャンスに変える考え方

これまで、具体的な行動パターンや第三者の力を借りる方法について見てきました。しかし、それらを効果的に実践するには、根底にある「考え方」も変える必要があります。離婚危機は確かに辛い経験ですが、見方を変えれば人生の大きな転機、成長のチャンスにもなり得るのです。

4-1.自分自身を見つめ直し、内面から変わるための3つのポイント

離婚危機に直面したとき、多くの人はパートナーの問題点に目を向けがちですが、真の変化は自分自身の内面から始まります。自分を見つめ直し、内面から変わるための重要なポイントを紹介します。

- 【ポイント1】自分の期待や思い込みに気づく

- 【ポイント2】相手を変えようとする姿勢を手放す

- 【ポイント3】自分の幸せに責任を持つ

以下のチェックシートを活用して、自分自身の内面を見つめ直してみましょう。各質問に正直に答えることで、自分の思考パターンや行動傾向に気づくきっかけになります。

| 夫婦関係改善のための自己チェックシート |

|---|

| □ 「パートナーはこうあるべき」という思い込みがある □ 言葉にしなくても気持ちを察してほしいと思っている □ 相手の言動に対して「いつもの」と決めつけている □ 「相手が変われば問題は解決する」と考えている □ 会話の中で相手の話を最後まで聞かず、遮ることがある □ 相手の失敗や欠点を指摘することが多い □ 過去の出来事を蒸し返して話すことがある □ 自分の不機嫌や不満の原因を相手のせいにしている □ 「あなたは〜すべき」という表現をよく使う □ 自分の趣味や友人関係などを犠牲にしている □ 相手に感謝の気持ちを伝えることが少ない □ 自分の気持ちより相手の反応を優先して考えている |

それでは、これらのポイントについて詳しく見ていきましょう。

【ポイント1】自分の期待や思い込みに気づく

私たちは無意識のうちに、パートナーに対して様々な期待や思い込みを持っています。「こうあるべき」「こうしてくれるはず」という期待が満たされないとき、失望や怒りが生まれます。まずは自分がどんな期待を持っているかに気づき、それが現実的かどうかを見直すことが大切です。

例えば「パートナーは私の気持ちを察して行動すべき」という思い込みがあると、明確にコミュニケーションを取らないまま不満を募らせることになります。このような期待や思い込みに気づくことで、より健全な関係の基盤を作ることができます。

【ポイント2】相手を変えようとする姿勢を手放す

多くの関係の問題は、「相手を変えよう」とする試みから生じます。しかし、他人を自分の思い通りに変えることはできません。代わりに、自分自身の反応や態度を変えることに集中しましょう。相手を変えようとするエネルギーを、自分を成長させることに向けるのです。

この考え方の転換は、多くのクライアントにとって最初は難しく感じられますが、「相手が変わってくれなくても、自分は幸せになれる」という気づきは、大きな解放感をもたらします。

【ポイント3】自分の幸せに責任を持つ

自分の幸せや満足感を相手に委ねていると、常に外部要因に左右される不安定な状態になります。「パートナーが〜してくれないから不幸だ」という考え方から、「自分の幸せは自分で選び取る」という考え方に切り替えることが重要です。

これは相手に無関心になるということではなく、むしろ自分自身に責任を持つことで、より健全な関係が築けるようになります。自分の感情をコントロールし、自分の幸福感を高めるための行動を取ることで、結果的に二人の関係も改善していくことが多いのです。

これらのポイントは、離婚危機を単なる問題としてではなく、自己成長の機会として捉え直すための視点です。内面から変化することで、たとえ結果がどうなったとしても、より強く成熟した自分に成長できるのです。

4-2.離婚危機を夫婦関係強化のきっかけに変えた実例

理論だけでは実感が湧きにくいので、実際のカウンセリングで見てきた事例を紹介します。これらは、離婚の危機を乗り越え、むしろ関係が強化されたケースです。

Aさん(40代女性)は、夫からの「離婚したい」という言葉で絶望的な気持ちになりました。夫は話し合いを拒否し、帰宅時間も遅くなる一方でした。そこでAさんは、まず「批判や非難」を完全にやめることから始めました。夫の帰宅が遅くても温かい食事を用意し、日常会話では夫の仕事の話に関心を持って質問するようにしました。

初めのうち夫は警戒していましたが、Aさんの一貫した態度に少しずつ心を開き始めます。3ヶ月後には、夫から「最近の君は変わった」という言葉が出るようになり、自然と会話の時間が増えていきました。結果的に離婚は回避され、「危機があったからこそ、お互いを見つめ直せた」とAさんは振り返っています。

また、Bさん(30代男性)のケースでは、妻が突然実家に帰り、連絡も取れない状態に陥りました。Bさんは一方的にメールや手紙で自分の気持ちを伝え続けましたが、返信はありませんでした。そこでBさんは、「自分が変わる」ことに集中し、家事や子育てのスキルを磨き、自己啓発書を読んで心の安定を図りました。

数ヶ月後、義父から連絡があり、妻と会う機会が設けられました。その場でBさんは、具体的に変わった点を示し、改めて関係を修復したい意思を伝えました。妻はすぐには戻らなかったものの、定期的に会う約束ができ、半年後には家族として再び暮らし始めることになりました。

これらのケースに共通するのは、「相手が変わるのを待つ」のではなく、「まず自分から変わる」という選択をしたことです。それが結果的に相手の心を動かし、関係の修復につながったのです。

もちろん、すべてのケースがこのように解決するわけではありませんが、自分の変化が相手に良い影響を与える可能性は常にあります。大切なのは、結果だけでなくプロセスにも価値を見出し、自己成長の機会として捉えることです。

まとめ

離婚したくないのに話し合いができない状況は、非常に辛く無力感を感じるものです。しかし、本記事で解説したように、パートナーが話し合いに応じなくても、あなた一人から始められる関係修復の方法は確かに存在します。

まず、パートナーが話し合いを拒否する心理的背景を理解することで、適切な対応が可能になります。感情的な接触を一時的に控えたり、手紙やメッセージで気持ちを伝えるなど、状況に応じた方法を選ぶことが大切です。

また、効果的なコミュニケーション法を身につけることで、少しずつ相手の心を開いていくことができます。「私メッセージ」での気持ちの伝え方や、積極的な傾聴の姿勢は、関係修復の土台となります。

さらに、日常の小さな行動変化を積み重ねることで、言葉では伝わりにくい「本気の変化」を相手に示すことができます。そして、必要に応じて専門家の力を借りることも、解決への有効な手段です。

最も重要なのは、この危機を成長のチャンスと捉え、自分自身の内面から変化していく姿勢です。相手を変えようとするのではなく、自分自身の幸せに責任を持つことで、結果的により健全な関係が築けるようになります。

内閣府の調査によれば、2021年の離婚件数は約19万件にのぼりますが、同時にそれは多くの夫婦が危機を乗り越え、より強い絆で結ばれる可能性も示しています。この記事が、そうした夫婦の一助となれば幸いです。

あなたは一人ではありません。私たちは20年以上にわたり、1万組を超える夫婦の関係修復をサポートしてきました。どんな状況でも、諦めずに一歩ずつ前に進んでいきましょう。関係修復の道のりは決して平坦ではありませんが、その過程で得られる気づきと成長は、かけがえのない人生の宝となるはずです。

コメントを残す